Réotier est une des plus petites communes de la Haute Durance avec un peu plus de 22 km².

Elle peut s’enorgueillir d’avoir conservé un des plus beaux témoignages des pratiques multiséculaires de la civilisation agropastorale aujourd’hui disparue.

Son patrimoine hydraulique a résisté aux injures du temps et de la modernité, peu soucieuse du passé. Cet article reconstitue l’ensemble du réseau des canaux qui ont permis pendant près d’un millénaire la vie d’une nombreuse population agricole. Il reste remarquable. Les rares et derniers agriculteurs ont maintenu pendant le dernier demi-siècle des capacités hydrauliques importantes tout en s’adaptant à la mécanisation et à l’économie de marché. Plus de huit kilomètres de canaux sont en eau chaque année, les sources perdurent, l’eau potable est distribuée dans tous les hameaux, l’aspersion fonctionne.

Nous nous garderons de toutes spéculations sur l’avenir, mais nous sommes à un tournant dans la gestion des espaces naturels et des patrimoines. L’inquiétude est légitime.

Quelle sera la réponse apportée, non plus par les bénéficiaires locaux d’une gestion collective de leurs outils vitaux, mais par des promoteurs décideurs majoritairement extérieurs, d’un avenir des territoires, pour adapter notre héritage commun aux défis de notre époque ? Les critères de rentabilité économique à court terme sont enveloppés dans les bonnes intentions de lutte contre le changement climatique et d’adaptation à la crise énergétique.

L’ORIGINALITÉ GÉOGRAPHIQUE

Réotier bénéficie de sa position à l’extrémité sud-est du massif des Ecrins. Guidée par des accidents tectoniques majeurs, la Durance, au tracé nord sud depuis Briançon adopte au pied des rochers de Réotier un nouveau tracé est-ouest. Grâce à ce changement, le territoire de la commune dispose de deux versants très différents : À l’est son immense versant est-nord-est, entre les 800m de la rivière et les 3156m de la Tête de Vautisse, se comporte comme un ubac. Au sud, descend depuis la Tête de Fouran (2460m), une pente soutenue coupée de quelques replats. C’est un adret remarquable dont l’ensoleillement fait des envieux dans la région.

Naturellement, l’aridité de cet adret de Réotier n’était pas compensée par ses trois cours d’eau. Celui de Pinfol est sec, tandis qu’à l’est la Grand Combe et le Rialet ne coulent maigrement qu’au-dessous de 1300m.

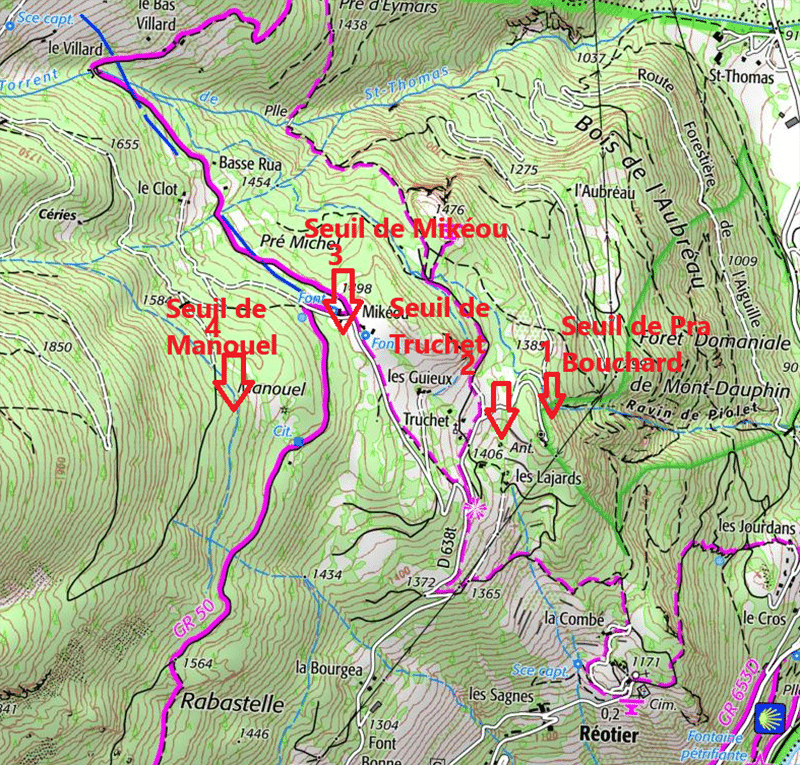

La nature a bien fait les choses : les glaciations quaternaires ont aménagé, le grand promontoire séparant les deux versants : à plusieurs niveaux (Truchet, Mikéou, Manouel…) la glace a dégagé les côtes rocheuses, créé des chenaux ouverts au sud, permettant aux eaux succédant aux glaciers, de pouvoir passer d’un versant à un autre avec une intervention humaine raisonnable.

Ainsi ce terroir original a sans doute connu une occupation humaine avant même l’antiquité romaine. A partir du moyen âge, les archives historiques donnent une traduction claire de la vitalité rurale de cet adret.

Les sources figurées sur les cartes IGN sont toutes abondées grâce au réseau des canaux.

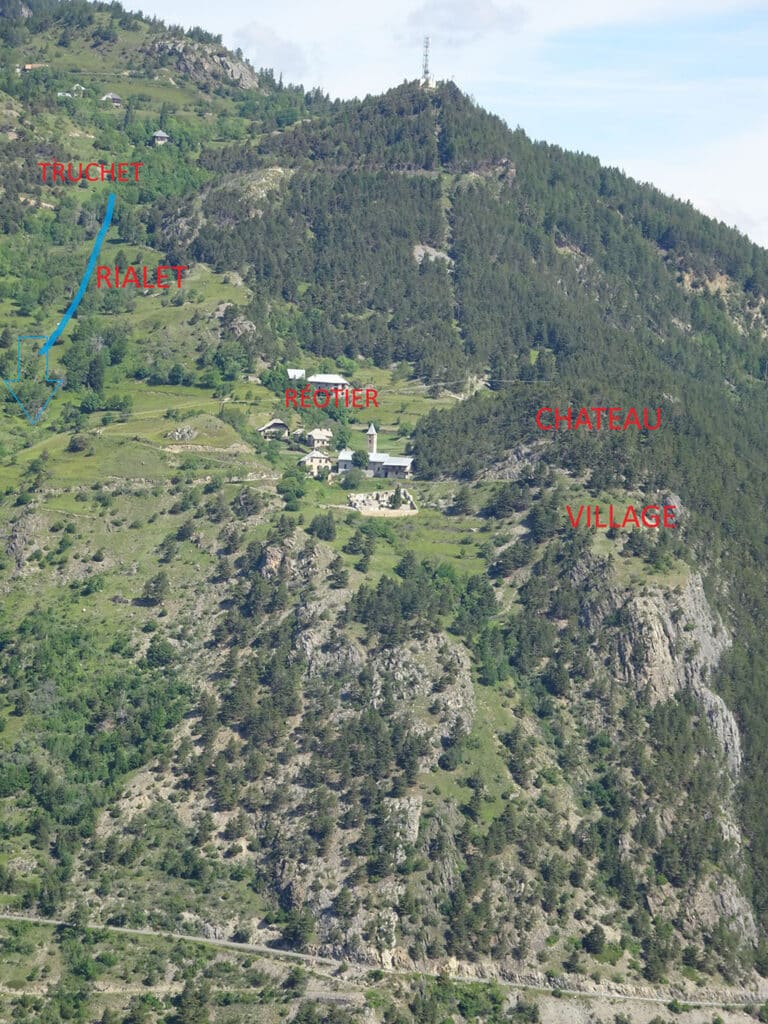

L’histoire est compliquée avant l’an 1000. Invasions, mouvements de population, circulation des pillards font régner l’insécurité. Mais à partir de là, l’organisation féodale se précise. Pour se protéger localement on recherche les sites isolés, perchés, peu accessibles où la défense est plus facile à organiser. Ainsi le rocher de Réotier devient une petite place forte dominant de plus de 200m la Durance.

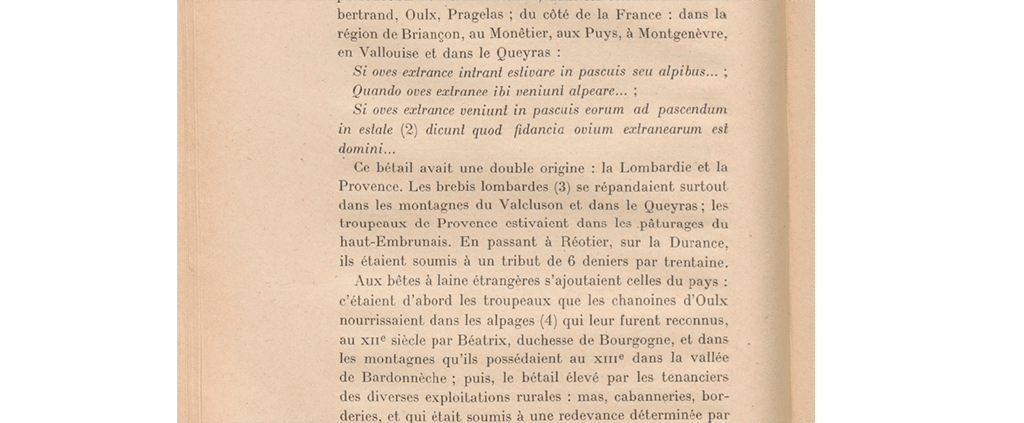

Le seigneur du lieu contrôle par la même occasion le passage étroit, entre Durance et Fontaine pétrifiante. Les troupeaux transhumants remontant du midi doivent payer la « fidencia » pour franchir le « sas » de Réotier et accéder aux hautes vallées.

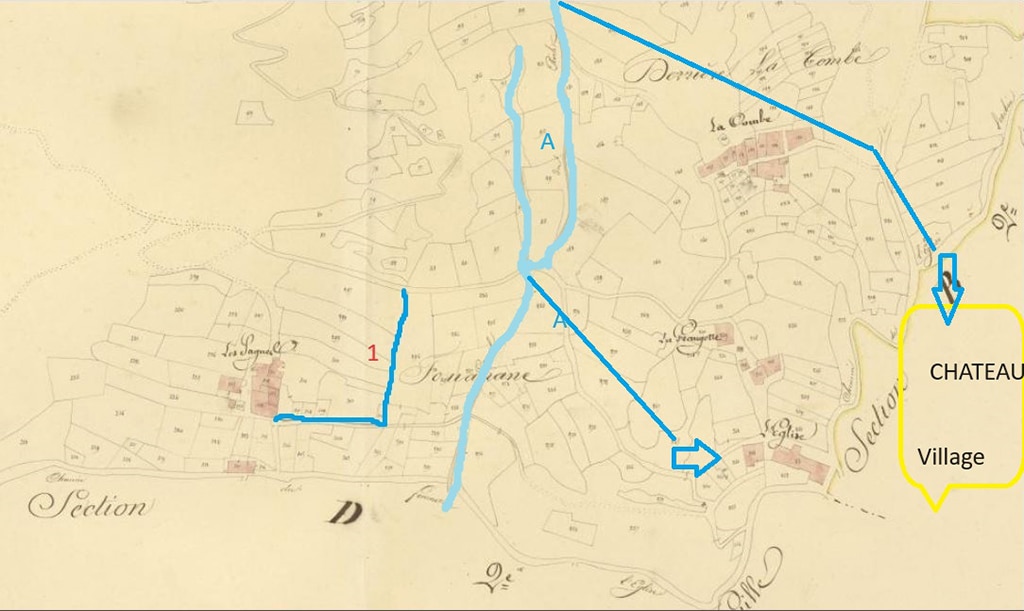

UN PEU D’HISTOIRE : Le canal du Serre et l’eau du château.

On ne sait pas grand-chose des seigneurs qui ont précédé la création du mandement de Réotier dépendant du Dauphin. La châtellenie ainsi créée protégeait les sujets du dauphin contre les prétentions du puissant voisin, l’archevêque d’Embrun.

Réotier est ainsi un cas à part : maitre du territoire au nom du Dauphin, le seigneur défend jalousement ses prérogatives face aux prétentions de l’archevêque d’Embrun dépendant directement du royaume de France. Grâce à cette particularité il jouit d’une grande indépendance et d’un grand pouvoir. Mais après le transport du Dauphiné à la France en 1349, ce seigneur de Réotier rentre dans le rang. Il n’est plus qu’un intermédiaire dépendant de l’archevêque, et n’a plus de pouvoirs véritables.

Les destinées des habitants de Réotier se transforment au rythme de l’évolution féodale, de la montée en puissance de l’administration royale et surtout des progrès relatifs de l’agriculture.

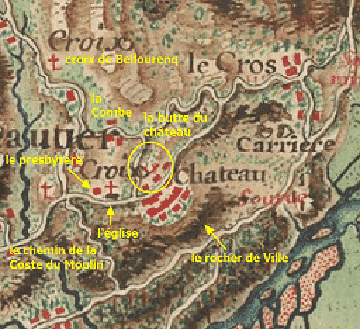

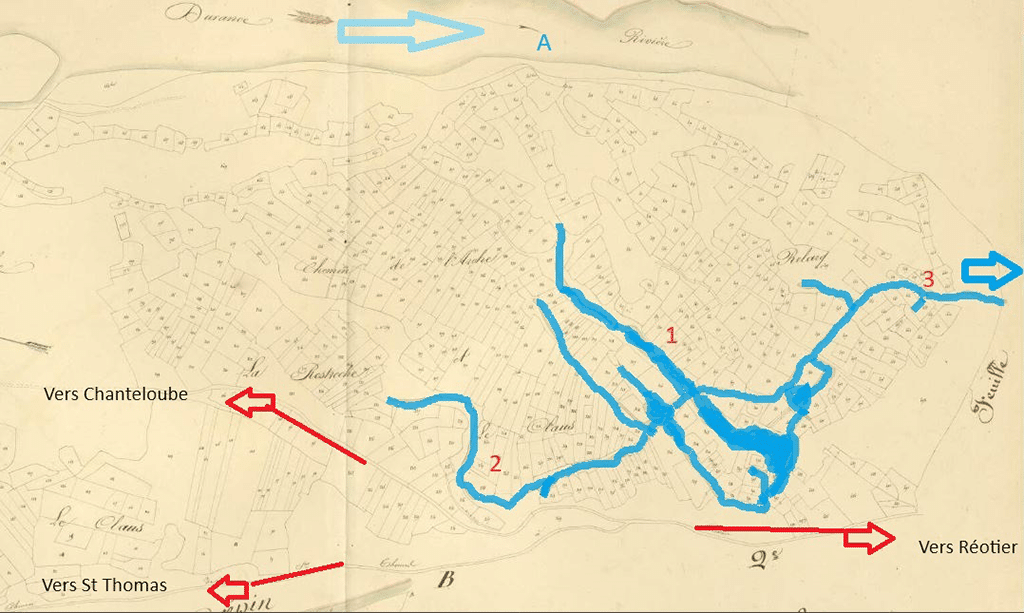

Ce qui nous intéresse ici concerne l’approvisionnement en eau d’une communauté assez importante vivant et cultivant sur un terroir inconfortable où la ressource en eau était insuffisante ou trop éloignée. Au-dessous de la tour du château (une maison forte), un vrai village avec sans doute une trentaine de masures et une église. Cette communauté s’est organisée pour amener l’eau, indispensable pour les besoins vitaux et l’arrosage des cultures de l’Auche et La Combe. Le modeste ruisseau du Rialet descendant dans le petit vallon de Bélourenq a été mis à contribution. Plusieurs canaux, à différents niveaux, détournaient l’eau vers les champs et le village, où subsiste un vestige de citerne.

Mais c’était insuffisant quand l’été avançait. Cette communauté a entrepris alors le premier grand ouvrage collectif connu dans la mémoire roteirole ancienne sous le nom de canal du Serre. Le Serre est tout simplement la crête rocheuse, (le Grépoun), portant le château et son prolongement vers l’amont (serre de Miolins) où se trouve aujourd’hui le relais de télévision de Truchet. Les paysans de l’époque connaissaient bien les montagnes qui les dominaient. Ils avaient compris que l’eau abondante du torrent de St Thomas et celle des fontaines de Pré Michel pouvait atteindre la combe du Rialet grâce à un système de canaux favorisé par la disposition des terrasses laissées par les glaciers. C’était un gros travail de terrassement mais sur des terres alluviales faciles à creuser, sans obstacle rocheux majeur. Ainsi, sans doute dès le XIIème siècle, le futur canal de Beauregard a vu le jour, collectant toutes les eaux depuis l’actuel pont du Villard : eaux de St Thomas, de la Fontaine des rois (non nommée jusqu’au XXème siècle), du Clot, des Fontaines. Le canal, après le Clos de L’Essillon et Pra Bouchard passait sous le Serre de Miolins, versant est sur un placage morainique surplombant le ravin de Piolit, franchissant la crête il venait rejoindre le Rialet en amont de Ciuset (Chausset). Toute la combe du Rialet et ses abords pouvait être irrigués et cultivés. Réotier (site primitif) a ainsi connu l’eau en abondance.

Ce système a bien fonctionné jusqu’en 1856. Les cieux se sont ligués alors contre le canal. Pendant des siècles l’eau infiltrée du canal dans la terrasse morainique dominant la tête du ravin de Piolit formait une sorte de lentille de solifluction. Parallèlement, par érosion régressive, le ravin de Piolit sapait l’assise de la terrasse reposant sur un chaos de calcaires karstifiés.

Les fortes intempéries de 1856 ont provoqué la surcharge : toute la terrasse a glissé dans le ravin avec une énergie considérable, jusqu’à la Durance, stérilisant les champs alentours et coupant la route de Réotier à St Crépin On retrouve encore des traces de laves calcaires à plusieurs mètres de hauteur dans les parties encaissées du chenal médian.

Bilan de l’opération : le canal a disparu et n’amène plus d’eau au Rialet. Il n’y a plus de seigneur pour forcer les décisions. La commune, issue de la révolution de 1789, n’a pas de moyens de coercition. Les paysans sont inquiets. On se mobilise pour trouver une solution. Au Cros, on n’est pas pressé car toute l’eau continue de filer vers le Piolit et le hameau par le canal d’arrosage autrefois simple embranchement du canal du Serre. On perd du temps car tout le monde veut l’eau…mais sans donner du terrain pour installer le nouveau chenal du canal. On bricole un temps avec le canal de Truchet avant de trouver un accord. Le nouveau tronçon du canal empruntera le tracé du chemin entre Ciuset, les Lajards, les Henries et le seuil sur le Serre après la traversée du pré dit aujourd’hui de Bernadette. Personne ne sera lésé puisque l’eau circulera sur le terrain communal. Ce n’est pas idéal mais c’est le tracé actuel du canal de Beauregard.

LES MUTATIONS DES TEMPS MODERNES (XIV-XXème siècles).

Le site originel de Réotier se vide peu à peu au profit des parties plus confortables à l’ouest, où les hameaux se développent sur de nouveaux terroirs mis en valeur. Les constructions primitives tombent en ruines et servent de carrière pour édifier les nouvelles constructions des nouveaux hameaux dont la population progresse.

L’alimentation est meilleure, la population augmente rapidement (elle dépassera 500 habitants). Pour subsister, il faut toujours défricher plus et monter plus haut. L’habitat permanent s’établira jusqu’à près de 1800 au Villard. A partir du XIVème siècle il faut créer un nouveau système de canaux pour assurer les usages de l’eau dans toutes ces parties nouvellement mises en valeur du territoire.

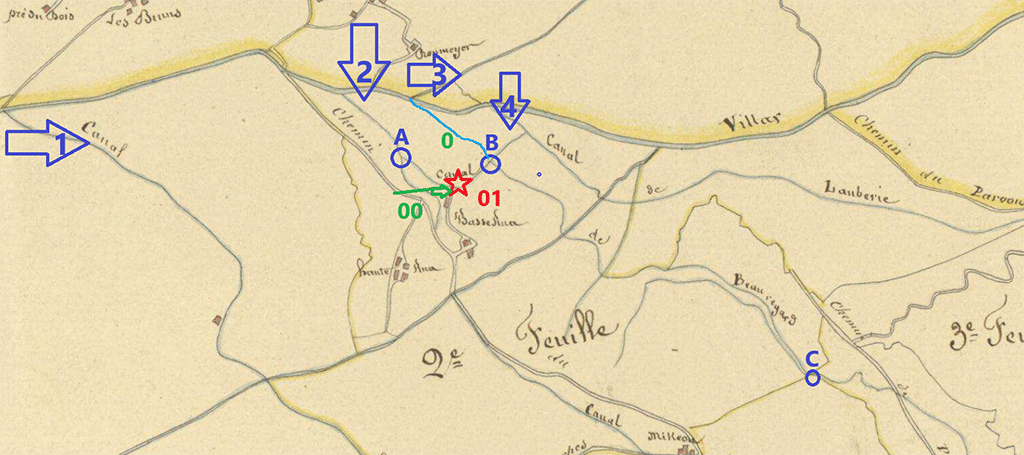

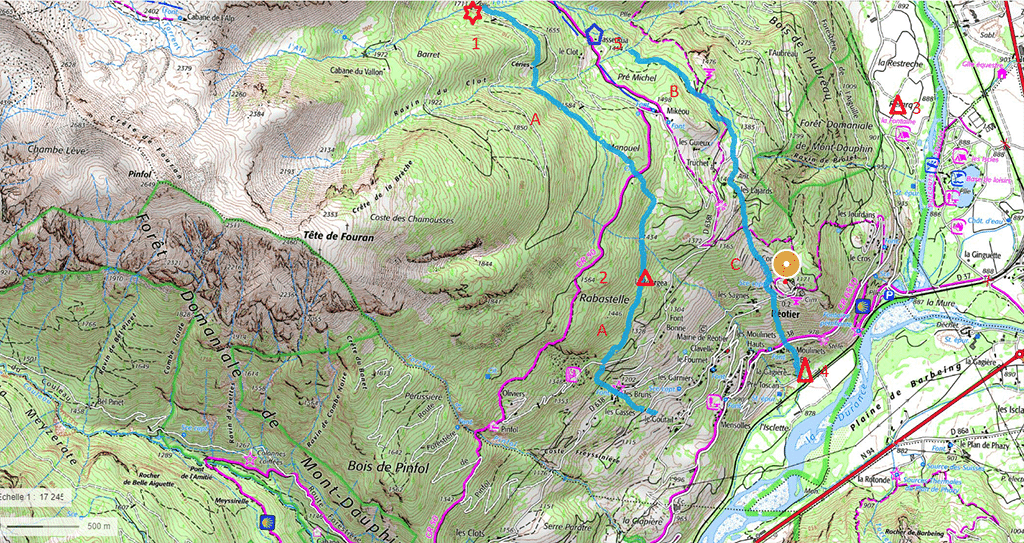

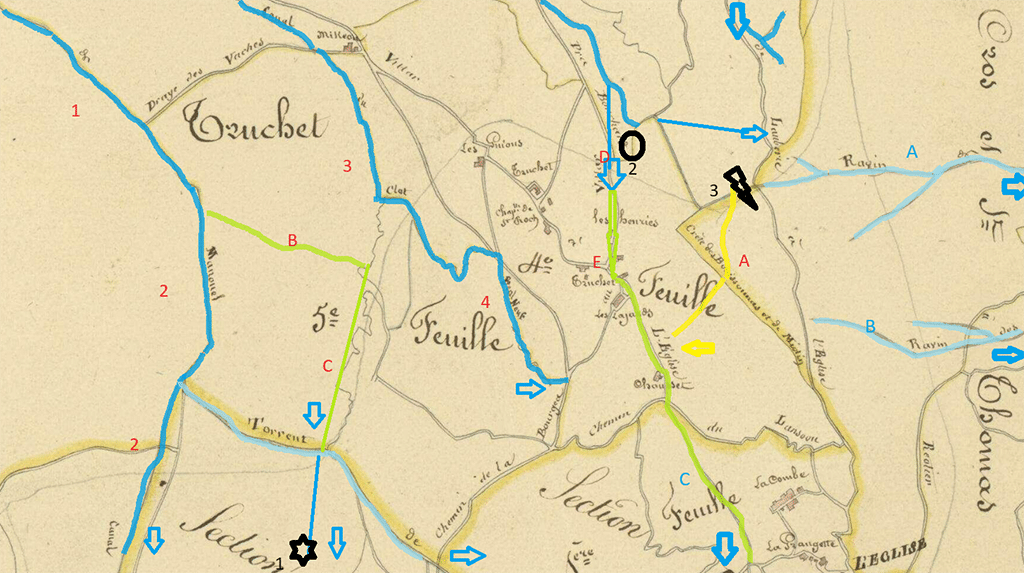

A connexion canal de Mikéou/canal de Beauregard

B connexion canal de Beauregard/canal de Laubérie

C connexion canal de Truchet/canal de Beauregard

0 : tronçon de raccord inférieur direct fin XIXème siècle au torrent de St Thomas

00 : écoulements de la fontaine des rois sur les moulins avant captage AEP 1992

La distribution de l’eau sera rationnelle :

- A partir du pont des Bruns actuel (1700m), le canal de Manouel (de la Pisse) pour la partie supérieure et la partie ouest du territoire.

- A partir de l’actuel pont du Villar (1550 environ) un véritable nœud de captages pour trois grandes peyras :

+ Les canaux de Beauregard (ex-Serre) alimentant la partie est du territoire jusqu’au Rialet et le canal du Clot (Mikéou) alimentant la partie centrale, ont un captage commun, jusqu’aux écoulements de la fontaine des rois

+ Le canal de L’Adrech (1470) filant sur les Prés d’Eymar

+ Le canal de Laubérie (Aubrée), piqué sur celui de Beauregard, renforçant son captage inférieur (1440m)

La complémentarité était réelle. Le bel adret de Réotier prenait parfois des allures d’oasis.

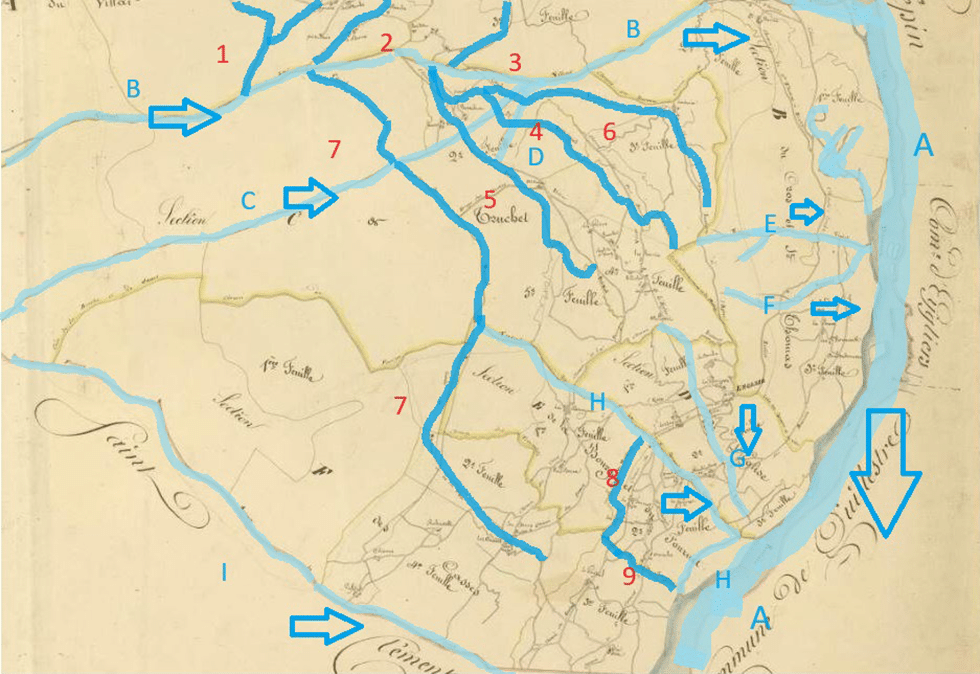

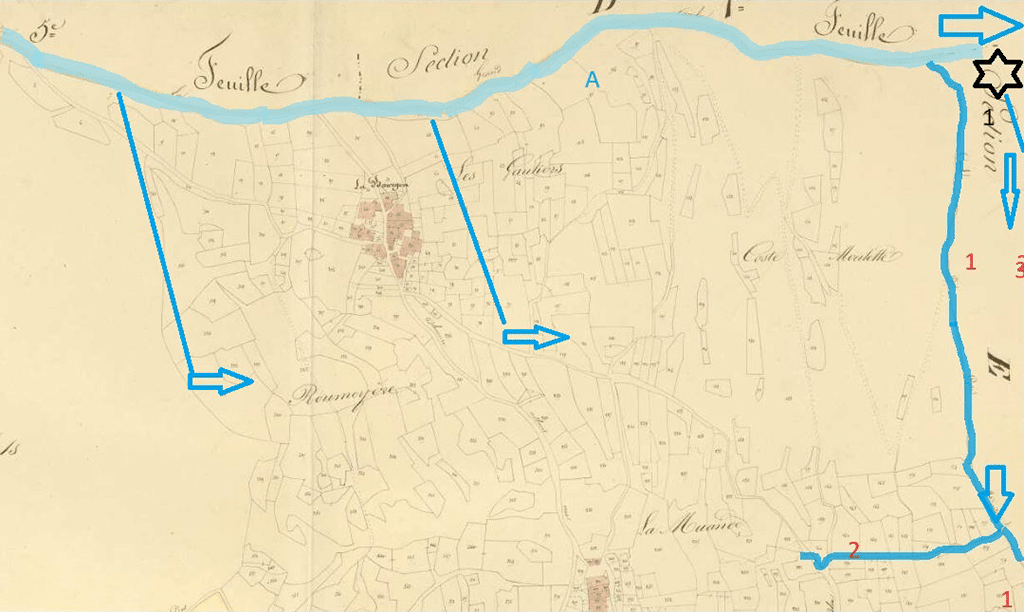

A : La Durance B : Torrent de St Thomas (du Villar) C : Torrent du Clot D : Le Coumbaret

E : Torrent du Piolit F : Torrent des Eyssarts G : Le Rialet H : La Grand Combe I : Torrent de Combe Crose (de Pinfol).

1 : Canal des Grands Prés 2 : Canal des Bruns 3 : Canal de l’Adrech 4 : Canal de Beauregard (du Serre) 5 : Canal du Clot (Mikéou) 6 : Canal de Laubérie (L’Aubrée) 7 : Canal de Manouel (de la Pisse) 8 : Canal de Coste Moutette 9 : Canal de la Cargue

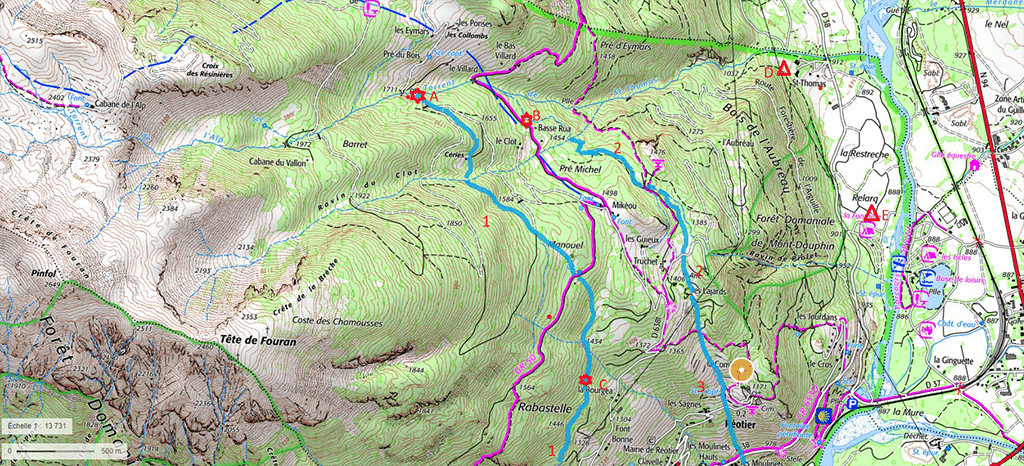

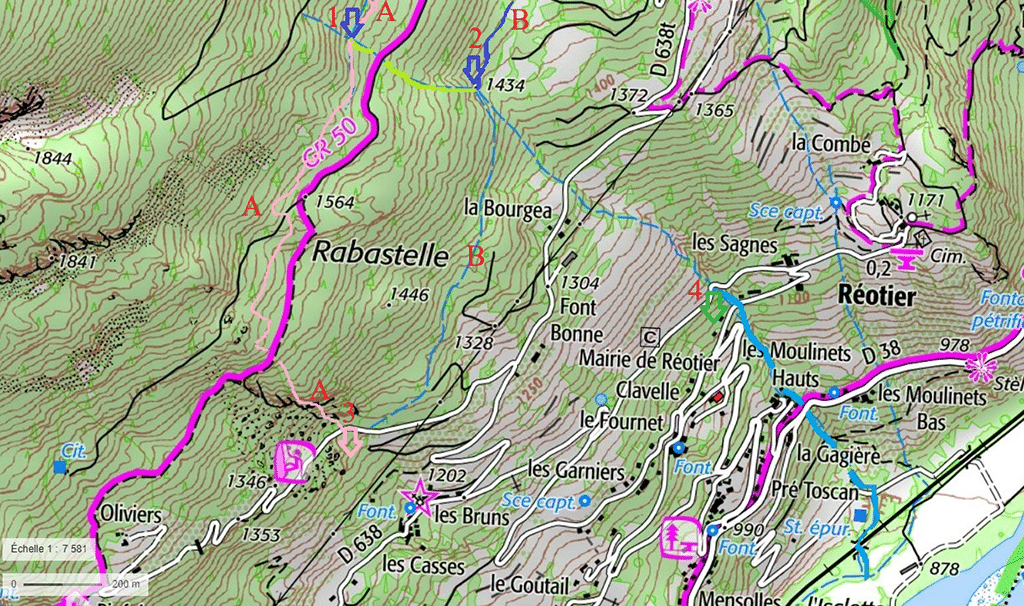

1 : canal de Manouel

2 : canal de Beauregard

3 : Le Rialet

A : captage du pont des Bruns

B : captage AEP de la Fontaine des rois

C : partiteur de la Bourgea

D : prise d’aspersion privée de St Thomas

E : prise communale d’aspersion de l’Iscle

A : canal de Manouel

B : canal de Beauregard

C : le Rialet

1 : captage du pont des Bruns

2 : partiteur de la Bourgea et prise d’aspersion

3 : prise d’aspersion communale de l’Iscle

4 : prise d’aspersion communale du Rialet Isclette

5 : captage AEP de la Fontaine des rois

DU CANAL DU SERRE AU CANAL DE BEAUREGARD

Si le site originel autour du château végète et se vide peu à peu, la population augmente fortement au-dessus, dans les hameaux de Truchet, la Bourgea et jusqu’en haut du Villard. Le torrent du Villard (de St Thomas) va être de plus en plus sollicité.

Entre 1900m et 1400m, six canaux captent en rive gauche l’eau pour les grands prés et les hameaux étagés du Villard. La production de céréales est assez abondante pour que les paysans construisent, en rive droite, quatre petits moulins près du captage du canal de Beauregard, au point où il est abondé par une source puissante, sans nom jusqu’au XXème siècle, la fontaine des Rois.Curieusement personne ne se pose la question de l’origine miraculeuse de cette source extraordinaire, sans bassin de réception propre ?

Cette zone de captage est de plus en plus complexe : rive gauche deux canaux (Roumeyer et Adrech) rive droite cinq canaux (du Clot, de Mikéou, Beauregard (Serre), Beauregard nouveau, l’Aubréau (renforcé par Beauregard et Fontaine des Rois).

Le problème du partage de l’eau nécessite une organisation rigoureuse car les besoins ne font qu’augmenter. Le canal de Truchet, parallèle à celui de Beauregard se substitue à lui à partir du Clos de l’Essillon pour rejoindre les Guieux. Une petite peyra a rejoint un temps (vestiges) la source du Rialet en amont des Lajards.

Le tronçon inférieur du canal du Serre poursuit son cheminement vers le château mais une bretelle va rejoindre le ravin du Piolit pour améliorer l’alimentation en eau des hameaux du Cros.

Comme expliqué plus haut, en 1856, le grand glissement de terrain obligera de faire un raccord direct entre Pra Bouchard et Les Lajards vers le Rialet. Ainsi les eaux de Beauregard font l’objet de convoitises parfois conflictuelles entre les paysans du Cros et de la combe du Rialet. Ils surveillent aussi ceux de St Thomas qui estiment que ceux de Réotier volent leur eau ! Ils se livrent à une sorte de guerre sournoise de l’eau par jeu de vannes ou brèches sauvages dans la rive aval du canal…et cet état de fait garde une certaine actualité.

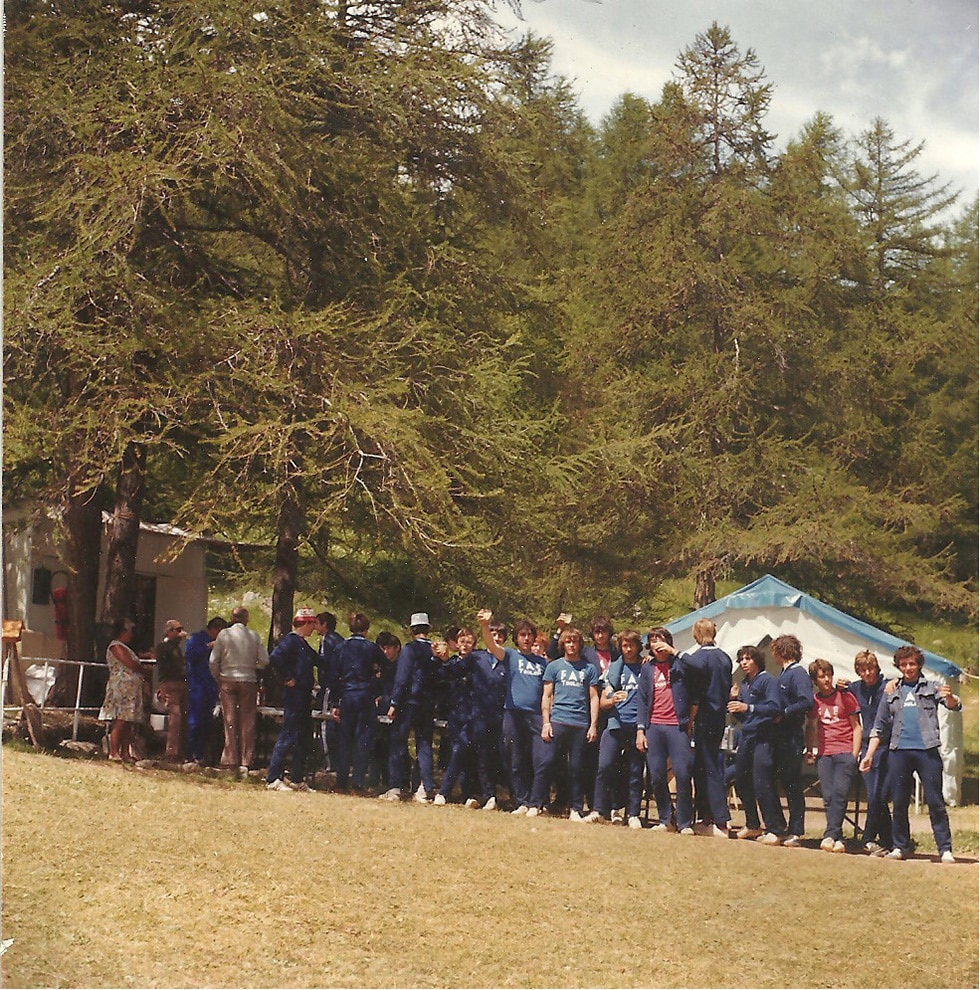

À noter aussi que pendant quatre décennies après la guerre 39-45 c’est ce canal qui permet l’existence des camps de la DCAN (direction des constructions et armes navales) de Toulon pour le plus grand bonheur de centaines d’apprentis de la marine nationale. Le site du Clos de l’Essillon où ils étaient installés est devenu le Camp de la Marine, nommé aussi , de manière erronée, Pra Bouchard**.

En 1992 le canal est victime de la mise en service de l’adduction AEP de la Fontaine des Rois. L’irrigation traditionnelle n’est plus une priorité. La distribution de l’eau potable pour tous les habitants est à juste titre, le choix de la municipalité. Un périmètre de sécurité fermé a pour vocation d’empêcher la pollution par la divagation des troupeaux. De même tout apport des eaux du torrent de St Thomas par le biais des canaux de Beauregard et Mikéou dont les eaux étaient susceptibles de se mêler à celles de la source homologuée aux normes sanitaires est interdit.

Tous les bricolages du dernier siècle pour assurer une alimentation suffisante des canaux deviennent inutiles. Les canaux de Mikèou et de Beauregard ne sont plus alimentés par le torrent de Saint Thomas. Pour celui de Mikéou dont l’alimentation depuis ce torrent était exclusive, c’est la fin de l’histoire !

Beauregard est plus chanceux ! Son tronçon supérieur est désormais asséché en amont du torrent du Clot, mais à partir de là, il est alimenté. Le ravin du Clot, peu actif dans son talweg hors épisodes de crues, distribue généreusement ses eaux pour former plusieurs résurgences : les fontaines de Pré Michel renforcées par le petit torrent du Coumbaret. Un vrai miracle lui garantissant un débit plus modeste…mais plus régulier.

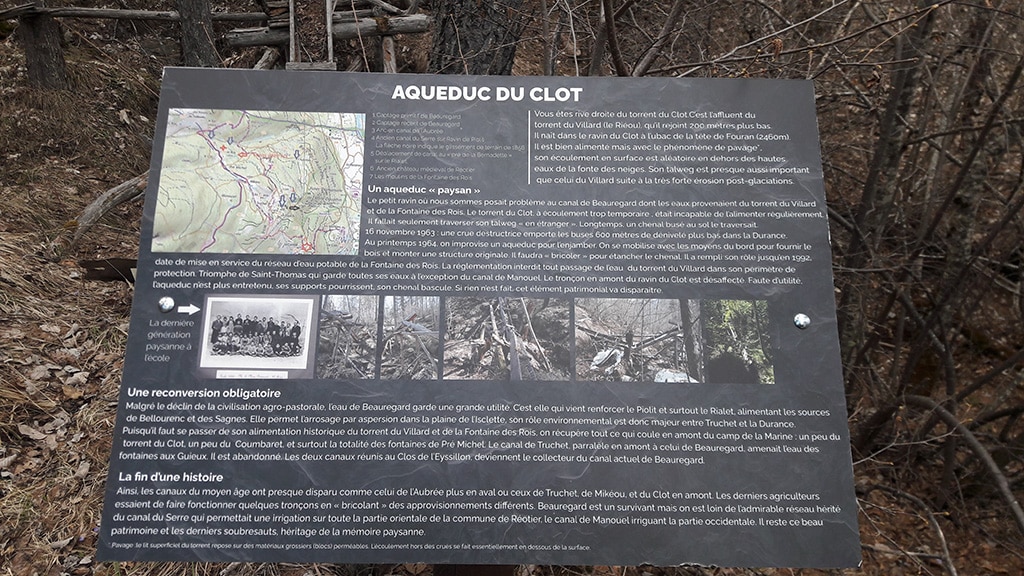

En revanche en amont, les ouvrages d’art artisanaux des paysans s’effondrent, faute d’entretien, comme l’aqueduc du Clot.

Les fins d’été où les années sèches comme 2022 limitent ou mettent en panne la capacité du canal à irriguer des terroirs pourtant toujours plus réduits.

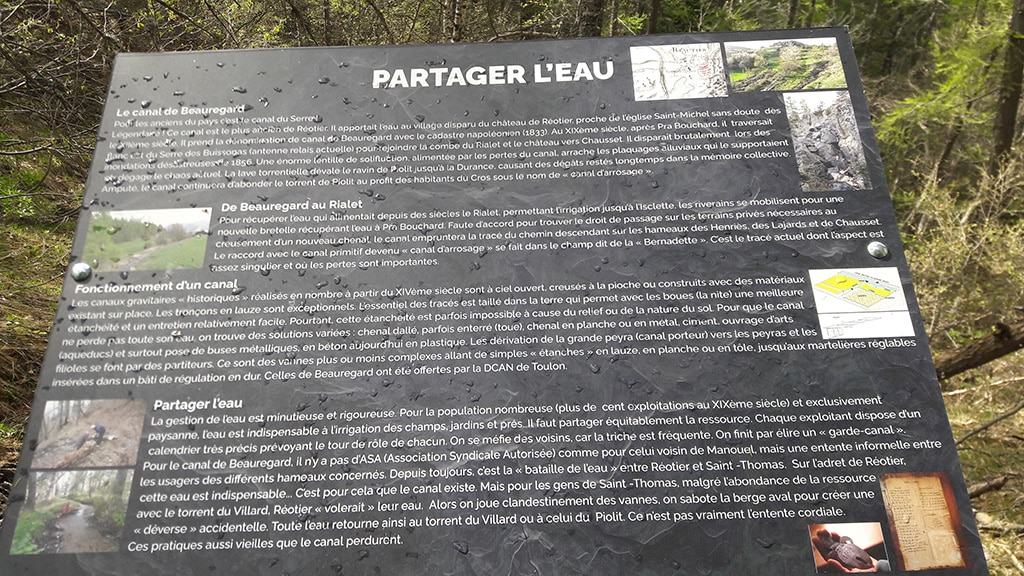

En 2021 le canal trouve une nouvelle vocation à l’initiative de l’association Patrimoines de Réotier, soutenue par la commune. Un circuit d’interprétation est créé sur une boucle canal de Beauregard canal de Truchet : sept panneaux pédagogiques permettent une agréable promenade patrimoniale le long des rives du canal avec évocation des points forts de la vie de la société agro-pastorale de Réotier. Inauguré pour la fête de la St Laurent (août 2021) il connait un beau succès touristique et pourrait servir de modèle pour la reconversion d’autres canaux de la région, menacés d’abandon et de destruction.

Panneau 1 : présentation du circuit

Panneau 2 : le camp de la marine

Panneau 3 : partager l’eau

Panneau 4 : l’aqueduc du Clot

Panneau 5 : le torrent de St Thomas

Panneau 6 : les moulins de la fontaine des rois

Panneau 7 : Pré Michel

LE CANAL DE MIKEOU

Il permet d’irriguer la partie centrale du territoire. Il est parfois connu jusqu’au milieu du XXème siècle sous l’appellation Canal du Clot.

Capté vers 1550 sous le pont du Villar comme Beauregard, il traversait par Basse Rua et Mikéou, permettant l’irrigation des prés de Mikéou, de la combe supérieure du Rialet en amont de Truchet par le Béal neuf, les prés et cultures des Combes, avant de rejoindre la Grand Combe (1434m).

Il renforçait ainsi ce modeste torrent trop temporaire, vital pour La Bourgea et ses multiples filioles. Encore plus en aval. A hauteur des Sagnes, le captage du canal de Coste Moutette, dessert les Hameaux du Fournet, des Garniers, des Mensolles. Il se prolonge par le canal de la Garge (Gargue) rejoignant l’Isclette. Au-dessous du moulin des Sagnes de nombreuses filioles partent sur ses deux rives pour irriguer les terroirs de Pré Toscan, des Moulinets, où tourne un autre moulin, et de la Gagière.

Bien avant la mise en panne de ce système en 1992, le renfort en eau du torrent de la Grand Combe avait nécessité de faire appel aux eaux les plus abondantes, en amont, du canal de Manouel (la Pisse).

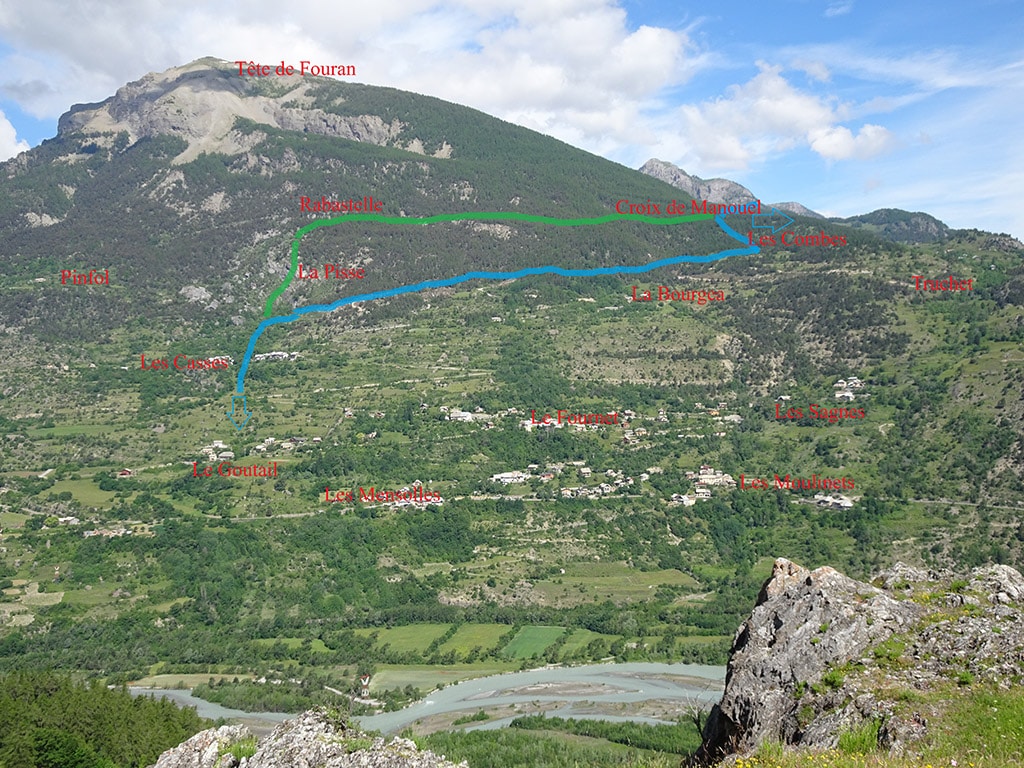

Jusqu’en 1935, le raccord se situe très haut dans les clairières de Rabastelle. Ensuite à plusieurs reprises, il faudra bricoler sous la Croix de Manouel et aux Combes pour assurer la ressource.

A : torrent de Piolit B : torrent des Eyssarts C : Le Rialet(en vert) torrent canal de type rase

1 : Canal de Manouel 2 : canal de Manouel (Pisse) tronçon actif jusqu’en 1966 jusqu’à la Grand Combe. En aval, abandonné depuis 1935 3 : canal du Clot (Mikéou) se poursuivant par le Béal Neuf (4) (vallon du Rialet).

A : canal du Serre disparu en 1856 B : canal de Manouel 1966 de type rase C : canal de Manouel 1966 récupérant ancien tronçon du canal de Mikéou D : canal de Beauregard de raccord au Rialet E : canal de Beauregard de raccord au Rialet empruntant le chemin de l’église au Villar

1 : partiteur de La Bourgea 2 : champ dit de la Bernadette ou est creusé le raccord avec le Rialet après la disparition du canal du Serre en 1856 3 : glissement de terrain du Piolit 1856

DU CANAL DE LA PISSE AU CANAL DE MANOUEL .

C’est le canal majeur de la commune depuis le XIVème siècle. C’est le plus élevé en attitude (captage à 1710 m) et le plus long : plus de 5km700.

Traversant presque toute la partie supérieure du territoire il remplit trois missions majeures :

- Il assure l’irrigation gravitaire de la partie ouest de la commune entre La Bourgea et les Casses

- Ses infiltrations renforcent toutes les sources du versant, rendant possible l’alimentation en eau des hommes et l’abreuvement du bétail

- Ces mêmes infiltrations, dans la durée des siècles, ont transformé, cet adret plutôt aride en un paysage plutôt verdoyant avec même des zones humides.

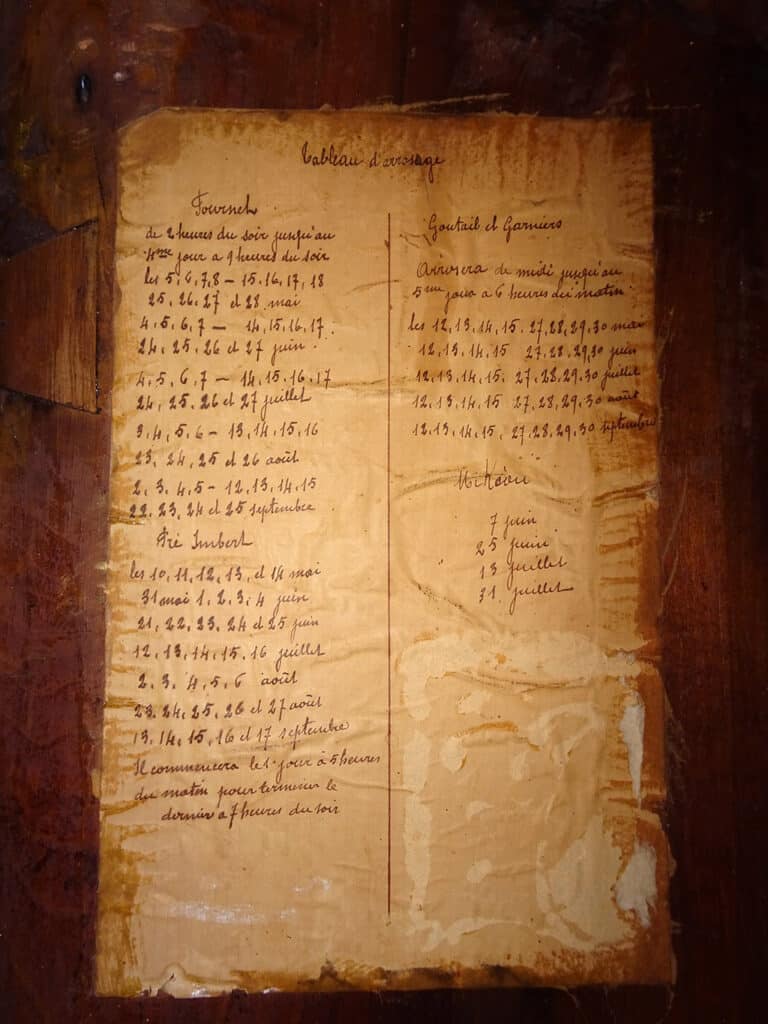

C’est pour ces raisons que la mobilisation des paysans de Réotier a été continue depuis le moyen âge avec une structuration en ASA depuis le deuxième tiers du XIXème siècle . Tous les riverains du système lié au canal disposaient du droit d’eau dans le cadre de l’ASA de Manouel. La gestion était semblable à celle d’une copropriété, avec une gestion démocratique contrôlée financièrement par l’état. Chaque irrigant (ils étaient plus de cinquante !) payait une cotisation selon un rôle géré par le percepteur. Chaque irrigant était tenu de participer aux corvées d’entretien… ou de compenser financièrement son absence. Il devait respecter son tour d’arrosage correspondant à un rigoureux calendrier du partage de l’eau.

Avant cela, sa création a été un prodigieux travail collectif. La maitrise de son fonctionnement et de son entretien a résisté jusqu’à la déprise agricole presque totale de la deuxième moitié du XX -ème siècle.

Sa longue histoire connait quelques temps forts avec des transformations obligatoires dues aux aléas de la tectonique et du climat, autant qu’aux évolutions des techniques agricoles.

De ses origines à 1935, ce superbe ouvrage est de conception très classique : un profond chenal creusé dans des matériaux tendres, faisant alterner tronçons à la courbe de niveau et tronçons de type torrentiel à forte pente (rase) pour jouer avec les irrégularités du relief (blocs, éboulis, talwegs à alimenter…) C’était un canal gravitaire à ciel ouvert sur toute sa longueur. Le talent de ses concepteurs pour garder toute l’énergie de l’eau sur une telle distance est admirable.

Ainsi jusqu’aux ruines de Rabastelle le haut (1510 m) il passait aux chalets de Céries, croisait le torrent du Clot, où il se renforçait sans doute. Le débit des cours d’eaux du petit âge glaciaire est plus abondant qu’aujourd’hui. N’oublions pas non plus, que jusqu’au début du XXème siècle, l’adret de Réotier est presque totalement déboisé et que partout sous le canal ce sont des champs cultivés ou des prés de fauche. Tout le long de son parcours, petites peyras et filioles se succèdent, témoignages encore visibles parfois de cette intense vie agricole. Vers 1600m à Rabastelle, il traverse La Grand Combe qu’il renforce au besoin. Aux ruines de Rabastelle le haut, la transmission de la mémoire orale prétend qu’une branche du canal traversait vers Les Bachassets de Pinfol. Une succession de bourneaux en bois auraient permis de traverser le ravin du chaos des rochers, qui 200 m plus bas s’accumulent pour donner le site d’escalade.

Aux ruines, le canal principal plongeait dans la pente pour sauter les falaises dominant les Casses. C’était pour cette raison que le nom le plus utilisé du canal de Manouel était Canal de la Pisse. Spectaculaire cascade en plein adret.

Les Casses, hameau le plus peuplé du Réotier moderne, pouvaient ainsi irriguer leur vaste terroir agricole avec encore une fois tout un réseau de petites peyras et de filioles jusqu’au Champ Blanc. L’eau qui restait s’infiltrait pour les sources du Goutail et de Pré Imbert.

Ce canal était la providence pour la population de toute cette partie de la commune.

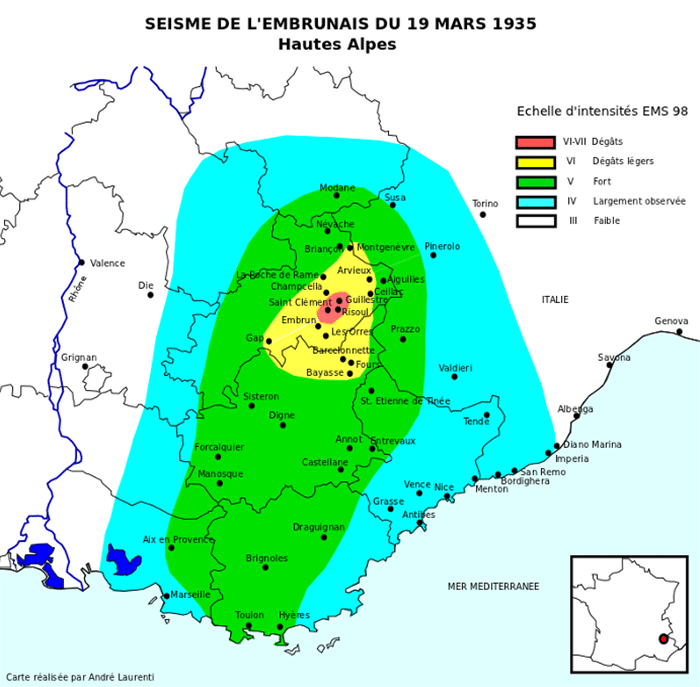

19 mars 1935 : C’est un fort tremblement de terre. Ses dégâts sont documentés pour plusieurs endroits. A la Rotonde du Plan de Phazy, la source thermale se tarit. Il faudra de gros travaux pour la retrouver et la faire sortir à son emplacement actuel ; avec un débit plus réduit. A Réotier, La Combe, la façade de la maison Elzéard bascule, restant calée par la charpente du toit jusqu’en 1996.

La Pisse se tarit. Son chenal amont est bouché par de gros blocs, incontournables.

C’est l’émoi dans le pays !

Il y avait bien longtemps déjà que le tronçon abîmé entre la Croix de Manouel et Rabastelle était peu utilisé à cause du refroidissement climatique faisant descendre les populations des zones les plus hautes : disparition de l’habitat permanent et terrasses agricoles abandonnées, reconquises par la forêt.

A l’ASA la décision est prise : pour redonner l’eau au secteur des Casses, il faut shunter ce canal supérieur pour le remplacer par un nouveau tronçon parallèle presque 200m plus bas raccordant la partie du canal supérieur restée en eau, à la Croix de Manouel, au canal inférieur, non alimenté, sous les falaises de la Pisse au niveau de la route de Pinfol.

Maurice Petsche, le grand homme politique des Hautes Alpes, fait obtenir des subventions exceptionnelles à l’ASA de Manouel . Grace à ces moyens financiers permettant d’acheter les matériaux, les irrigants de l’ASA se mobilisent et en quelques années jusqu’à la fin de la guerre, créent de toute pièce le tronçon dallé jusqu’aux Combes que, faute d’informations, ses admirateurs considéraient comme le canal du moyen âge. Configuration architecturale unique dans tout le Briançonnais. En réalité nos paysans charriaient sable et ciment sur la grèpe (grosse luge tirée par les chevaux), mais récupéraient et taillaient dans trois petites carrières le long du tracé, les lauzes nécessaires à ce magnifique travail.

Dans un premier temps, le nouveau canal est alimenté par le talweg de la Grande Combe mais très vite les utilisateurs comprennent, qu’à portée de main se trouve l’abondant canal de Mikèou. Le chenal dallé va donc effectuer la jonction en haut des Combes. L’eau redevient abondante. Le dernier avatar est lié à la disparition de l’alimentation du canal de Mikéou en 1992.

L’eau transitant par le talweg de la Grande Combe (jusqu’en 1966) n’est plus suffisante. Un nouveau tronçon vertical, de type « rase », reliant directement le canal supérieur de Manouel (à la Croix de Manouel) et l’extrémité ouest du canal de Mikèou, alimentant au passage les citernes DFCI, est créé.

ADAPTATIONS D’ENTRETIEN

Dans la deuxième moitié du XXème siècle, la main d’œuvre paysanne se raréfie. Comment entretenir un tel ouvrage ? L’ASA va avoir recours aux solutions apportées par les nouveaux matériaux en usage pour l’hydraulique et à la mécanisation des chantiers.

En 1966, le tronçon Pont de Bruns – Céries est intégralement tubé et enterré à partir d’un nouveau captage en béton avec chenal de décharge et de criblage.

Le partiteur de la Bourgea est aussi remplacé.

Plus tard au coup par coup quelques courts tronçons détériorés seront réparés et busés pour garantir une étanchéité normale au chenal.

La déprise agricole de la partie haute de la commune se traduit par la subsistance de quelques jardins, l’occupation des meilleurs terrains par des prés de fauche mécanisée. Pour le reste c’est le pâturage extensif de début ou fin de saison pastorale.

En 2021 le partiteur de La Bourgea est modifié pour passer de l’irrigation par inondation gravitaire à l’aspersion. Les filioles en aval ne sont plus utilisées.

ET DANS LA PLAINE ?

En rive droite de Durance les deux petites plaines de l’Iscle et de l’Isclette n’ont pas eu besoin d’irrigation jusque tard dans la deuxième moitié du XXème siècle. C’étaient des plaines inondables. Les agriculteurs s’étaient organisés dans l’ASA Durance rive droite. Leur préoccupation était de faire des canaux de drainage comme le Rial de l’Isclette et de construire des digues pour essayer de tenir la Durance dans son lit. L’Iscle voulait bien dire Ile : la nappe phréatique affleurait et il y avait des nappes d’eau dans les creux d’anciens méandres (le gros Rial, héritage des errances d’une Durance en tresses, avant artificialisation de son cours).

Une fois encore, les activités humaines prédatrices, vont bouleverser la donne : des décennies de prélèvements de matériaux en quantité considérables en amont de St Clément, ont provoqué l’enfoncement de plusieurs mètres des nappes phréatiques. L’extraction profonde des sables et graviers accumulés depuis la fin des grandes glaciations, a été massive, sans contrôles sérieux de l’état dans le lit de la rivière.

Il faut attendre l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 pour que l’activité soit interdite. Il est trop tard !

Depuis des années, à la fin du printemps les terres humides s’assèchent rapidement. L’irrigation devient alors indispensable. Après le remembrement il faut installer un double réseau d’aspersion à l’Iscle.

- Un captage privé sur le torrent de St Thomas remplace le vieux système de filioles pour la partie amont de l’Iscle.

- L’adduction d’eau (eaux de la Fontaine des Rois) pour le Cros et le camping dont les besoins croissent rapidement, permet à partir du trop-plein d’alimenter une deuxième prise de captage pour l’aspersion de la partie inférieure de l’Iscle.

A l’Isclette c’est le Rialet, renforcé par la Grand Combe qui alimente l’aspersion.

NB : si on voulait être plus complet, il faudrait mentionner un canal à Cériés depuis le torrent du Clot, un autre à Barret depuis celui de St Thomas, un autre à Bouffard depuis le torrent de la Selle et un autre tout en bas, aux Eyssarts.

SITUATION FIN 2024

Malgré la disparition presque totale du secteur primaire, Réotier reste une commune pastorale avec des zones agricoles irriguées, essentiellement sur les terrains remembrés de l’Iscle et de l’Isclette.

Son paysage est « entretenu » par le groupement pastoral de L’Alp. Il rassemble des ovins de Réotier, St Clément et St Sauveur pour pâturer les espaces les plus élevés et alpages. Les bovins de Réotier, St Clément et Châteauroux paissent sur l’étage inférieur, souvent sur l’ancien terroir agricole abandonné, limitant l’embuissonnement et la fermeture du paysage.

Subsistent quelques prés de fauche, sur des regroupements de parcelles peu inclinées, arrosées parfois par aspersion à Mikéou, Truchet, la Bourgea, près des Casses et de Pinfol, à la Grangette et au Champ blanc…

Ailleurs, si le tracteur ne peut passer c’est l’abandon, le pâturage extensif, et le retour de la friche ou de la forêt. Les irrigants les plus nombreux sont des jardiniers et leur usage des eaux naturelles des canaux est limité (trois irrigants agriculteurs).Dans le dernier quart du XXème siècle, les deux ASA qui avaient perdu leur main d’œuvre et leurs adhérents étaient incapables d’assurer leurs engagements et n’existaient que sur le papier. La commune se substituait à elles pour assurer un « service minimum » et un lien avec l’administration. Sous sa pression, la municipalité cherche des solutions. Un collectif explore les possibilités d’un renouveau. Finalement un consensus est trouvé.

En 2020, les ASA sont dissoutes, la commune récupère les droits d’eau et devient l’interlocuteur responsable pour l’agence de l’eau. Patrimoines de Réotier, association loi 1901 est créée , actant un partenariat avec la commune, faisant l’objet d’une convention, précisant les rôles respectifs.

La formule est originale. Cet équipage d’une définition nouvelle, s’active pour garder à ce bel héritage des canaux une fonctionnalité pour les derniers arrosants et une valeur de témoignage de la société agro-pastorale. La dynamique est incontestable. Une nouvelle vision de l’avenir des canaux amène une véritable mobilisation de la population pour, non seulement garantir l’outil hydraulique, mais surtout considérer l’héritage des canaux comme un patrimoine commun.

Les rares irrigants voient arriver à la rescousse, une main d’œuvre nouvelle ,agissant pour des raisons dépassant le simple besoin d’usage de l’eau.

À Réotier deux canaux porteurs fonctionnent encore (Manouel et Beauregard). Tout le patrimoine des autres canaux, des petites peyras et des filioles est à l’abandon et de moins en moins visible. L’irrigation gravitaire traditionnelle a presque totalement laissé la place à l’aspersion.

Le canal de Beauregard, sans doute le plus ancien de la haute Durance, illustre à lui seul les vicissitudes historiques et climatiques. Sa richesse patrimoniale est soulignée par un circuit d’interprétation à partir du Camp de la marine. Malgré ses amputations il continue de garantir la santé du Rialet qui permet l’irrigation par aspersion « gravitaire » à l’Isclette. Le petit vallon du Rialet, classé Natura 2000 conserve une intéressante biodiversité pour sa définition de steppique durancien, riche de milieux humides.

Le canal de Manouel n’a rien à lui envier pour les qualités patrimoniales et environnementales. Il s’est adapté aux nouveaux modes d’irrigation avec un système d’aspersion à la Bourgea tout en perpétuant l’irrigation traditionnelle dans sa partie inférieure.

SAUVEGARDE ET VALORISATION : Réotier un exemple d’adaptation ?

A vrai dire le cadre administratif et législatif n’est pas rassurant malgré les multiples superpositions de compétences : agence et police de l’eau, OFB, DDT, IT05…Beaucoup d’ASA ont disparu, vieillissent, connaissent des difficultés. Le patrimoine national à sauvegarder, valoriser ou reconvertir est considérable.

Le cas de Réotier est représentatif des enjeux concernant l’irrigation gravitaire en France et en Europe.

UNE PRISE DE CONSCIENCE EUROPEENNE

Avec la déprise agricole, l’effondrement de la population paysanne, le passage à l’agriculture productiviste de marché et la révolution des techniques et du matériel, l’irrigation gravitaire est battue en brèche. Les organisations d’irrigants qui sur près d’un millénaire avaient créé et géré des réseaux d’arrosage ou d’utilisation de la force motrice de l’eau, connaissent de grandes difficultés. Un grand nombre disparait, mais surtout, faute de main d’œuvre et de moyens financier elles laissent à l’abandon des centaines de kilomètres de canaux séculaires sans que la sauvegarde patrimoniale soit simplement envisagée. L’indifférence devant le naufrage de ces témoignages extraordinaires des sociétés rurales, qui jusqu’au milieu du XXème siècle rassemblaient la plus grande partie de la population active, est quasi générale.

Paradoxalement, l’initiative d’une réaction, d’une sauvegarde et d’une valorisation de ce riche patrimoine, ne viendra pas des trois pays européens où la pratique de l’irrigation gravitaire est la plus développée : France, Espagne, Portugal. Sept pays, Pays Bas, Belgique, Allemagne, Luxembourg, Suisse, Autriche et Italie initient une dynamique à grande échelle en s’unissant pour obtenir le classement par l’UNESCO de l’irrigation gravitaire comme Patrimoine immatériel de l’humanité.

Heureusement, de manière isolée, quelques pionniers veillent, documentent, agissent, essaient de mobiliser. C’est dans le Briançonnais, grâce à l’extraordinaire militantisme de Raymond Lestournelle**** et de la SGMB (société géologique et minière du Briançonnais) qu’une véritable mobilisation s’opère. Elle agrège bientôt de nombreux acteurs isolés sur tout le territoire national en vue de prendre « le train en marche » et de d’essayer de rejoindre le convoi des sept pays initiateurs. Le ministère de la Culture prend le relais, et s’appuyant sur une équipe performante d’universitaires de PARIS 1, structure la démarche PCI (patrimoine culturel immatériel) au niveau national. Le patrimoine français de l’irrigation gravitaire est inscrit à l’inventaire national. Cet agrément rend la candidature française à la démarche UNESCO, recevable. Bientôt la France, mais sans doute aussi l’Espagne et le Portugal retrouveront les pionniers de la démarche UNESCO.

Le fait d’être classé au Patrimoine Culturel Immatériel de la France et reconnu comme patrimoine immatériel universel de l’humanité par l’UNESC0, n’a pas d’effet immédiat sur les sérieuses menaces qui hypothèquent le magnifique patrimoine matériel qui permet son existence.

QUELS DANGERS ?

Prenons un peu de hauteur, face à la pression d’élus, d’administrations, du lobbying de l’agriculture intensive, l’avenir des canaux est sombre. La simple sauvegarde de leur empreinte patrimoniale n’est même pas garantie. Sans des mesures fortes de nature législative prévoyant leur adaptation, leur reconversion pour d’autres usages (touristiques, sportifs, pédagogiques…) ils sont condamnés à court terme. Tout près de nous à Champcella ou St Crépin, c’est un désastre patrimonial (Canal de Pierrefeu, de l’Abeil, du Beal noir…). Ces témoignages de siècles de vie de la société agro-pastorale peuvent t’ils disparaitre dans l’indifférence générale ?

Sa valorisation serait un beau projet, à la fois patrimonial, touristique et sportif. Qui le portera ? Chaque année perdue rendra cette entreprise plus difficile.

Les vicissitudes climatiques des siècles passés sont devenues depuis peu un brutal bouleversement associant hausse des températures, diminution des précipitations, évaporation forte et durable, avec parfois des épisodes de crues hors normes aux effets destructeurs.

L’homme prétendant gérer cette crise hydrographique applique des recettes rigides pour théoriquement économiser l’eau ou sécuriser les zones réputées inondables.

A grand renfort de technologies énergivores et de matériels performants pour transporter et distribuer l’eau, il considère souvent que les canaux sont une technique périmée gaspillant l’eau. La considération des avantages sur l’environnement et les biotopes ne pèse pas lourd face à des intérêts économiques de court terme. L’aspersion à partir de réseaux étanches sous pression devient le modèle unique.

En même temps la crise énergétique pousse à vouloir turbiner le moindre filet d’eau dans des microcentrales. Là encore le canal traditionnel est menacé, surtout si le projet électrique est couplé au projet d’aspersion.

Réotier, en quête de ressources financières, a tenté sa chance. S’inspirant de l’exemple de St Crépin dont la microcentrale des Guions, semble garantir des ressources substantielles, au point de se lancer dans une deuxième microcentrale turbinant une deuxième fois en aval, les eaux de la première. Mais voilà : les performances hydrographiques du torrent de St Thomas sont sans commune mesure avec celles du torrent du Lauzet.

Le site du Pont des Bruns, stratégique depuis des siècles pour l’irrigation traditionnelle a vu planer un risque majeur pour l’équilibre hydrologique du territoire : les paysages, les sources, les canaux et l’alimentation en eau potable auraient pu être affectés. Le diagnostic de non-rentabilité du projet de microcentrale par la SCP (Société du canal de Provence) a éloigné le risque de désordres de notre environnement. Une prise au sérieux des réalités géologiques et tectoniques (front briançonnais sur les nappes du flysch et faille de Durance) aurait évité des spéculations fondées sur des interprétations erronées du potentiel du torrent de Saint Thomas. Pour mémoire, les anciens ne donnaient pas de nom à la Fontaine des Rois qui pour eux était une résurgence du torrent du Villar permettant d’abonder les canaux du Clot et de Beauregard avant de faire tourner les quatre moulins de Basse Rua. Son alimentation est indissociable du régime du torrent de Saint Thomas . C’est vrai aussi bien pour la variation de son débit que pour la qualité de ses eaux.

C’est un vrai défi pour une petite municipalité de s’ adapter aux réalités géographiques et sanitaires dans ce contexte de changement climatique, aussi menaçant pour ses excès durables de sécheresse que pour ses violences imprévisibles combinant enneigement capricieux et véritables déluges ravageurs pour les cours d’eau et les sols. Les crues de juin 1957 viennent de trouver un écho très significatif en décembre 2023.

Le tableau des « désordres » de la dernière période parle de lui-même : érosion de la rive droite de Durance à l’Iscle perturbant la voie verte, le camping, la pisciculture ; érosion à l’Isclette coupant la liaison avec St Clément, glissements de terrain coupant la voie ferrée Embrun-Briançon, la RD38 près du Coulet, les pistes de l’Alp et du Vallon, affaissement du talweg de la Grand Combe aux Sagnes, coulées de laves torrentielles à Pinfol, destruction des aménagements du GR 50 sous Rabastelle…Que de chantiers, que d’incertitudes.

L’EXPERIENCE DE REOTIER SOURCE D’INSPIRATION ?

Avec un traitement intelligent des différents paramètres de gestion de l’eau et du patrimoine, Réotier démontre qu’il est possible de concilier harmonieusement, irrigation traditionnelle et moderne, sauvegarde et valorisation des patrimoines hydrauliques, participation à l’effort de valorisation des énergies renouvelables.

- Un réseau d’irrigation gravitaire, adapté à une évolution des techniques agricoles fonctionne sur plus de 8 km

- La dynamique commune/association permet la mobilisation d’une main d’œuvre nouvelle, rajeunie assurant l’entretien et générant des projets.!

- La reconversion et la valorisation sont une réalité patrimoniale et touristique :

- Le circuit d’interprétation de Beauregard est un témoignage vivant de l’irrigation gravitaire. Il permet de faire une synthèse sur la vie de la société agro-pastorale passée de la commune. Il valorise les dernières générations et leurs efforts pour s’adapter aux temps nouveaux.Les tronçons abandonnés sont reconvertis en itinéraires piétons à vocation touristique ou culturelle. Ainsi de l’ancien canal de la Pisse entre Rabastelle et Croix de Manouel, du canal de Mikéou permettant le raccord avec celui de Manouel actif et la liaison avec la Bourgea, du tronçon primitif de Beauregard en amont du torrent du Clot, permettant la création de la boucle des moulins de la Fontaine des Rois, de l’ancien canal de l’Adrech, ouvrant par un parcours en courbe de niveau jusqu’aux Prés d’Eymar, la liaison la plus facile au Ponteil ou des boucles originales avec le GR50 …

- Les pistes d’enrichissement du témoignage patrimonial ne manquent pas : aménagement pédagogique du belvédère de Rabastelle sur l’ancien canal de la Pisse, sécurisation de la traversée du torrent de St Thomas pour la liaison Beauregard-Adrech, montage d’un projet de reconstruction de l’ancien aqueduc du Clot, impliquant des sections techniques de l’éducation nationale ou des associations d’insertion, valorisation du sentier des Tracoulets permettant des jonctions plus courtes des canaux de Manouel et de la Pisse…

*Cet article est une synthèse fin 2024 de recherches sur le terrain et archives. La mémoire des derniers témoins de la grande épopée agro-pastorale a été précieuse.

Vous pouvez retrouver des étapes sur trois articles sur louisvolle.fr et reotier.fr:

- Hydrographie du territoire de Réotier

- L’eau et ses usages à Réotier

- Rabastelle ou une autre histoire d’eau.

Voir aussi :

Le N° de mars 2023 de la revue du Pays Guillestrin : « Beauregard ».

Sur Youtube, le film « Canaux du Guillestrois » avec « videocyrot ».

ATTENTION : l’usage des cartes IGN pour se repérer est toujours utile MAIS pour les canaux de Réotier j’ai utilisé le plus souvent le cadastre de 1833, car c’est le plus complet et le plus précis. Sur les versions successives du 50000ème et 25000ème IGN les tracés des canaux sont souvent incomplets ou inexacts. Une mise à jour serait bien utile.

** Un peu de vocabulaire : Dans un réseau de canaux, le canal principal captant l’eau d’un torrent est appelé canal porteur ou grande peyra. Il alimente des canaux secondaires appelés peyras ou petites peyras. Ces peyras distribuent à leur tour l’eau dans les zones à irriguer par un réseau de filioles. Une rase est un petit canal de drainage dans l’axe de la pente. Un partiteur est un dispositifpermettant de distribuer l’eau (partager l’eau). Il peut être équipé de vannes. Les vannes de tailles variables (parfois martellières sur châssis fixe, avec réglages de hauteur) servent à contrôler la mise en eau d’un captage et le débit dans les différents segments d’un réseau d’irrigation. Les vannes de décharge servent à purger et sécuriser un canal. Une étanche est une petite vanne manuelle, amovible (lauze, tôle, plateau bois …) commandant l’envoi ou au contraire la fermeture de l’eau dans une filiole.

Toponymie d’hier et d’aujourd’hui : les noms de lieux ont une vie. Les changements du paysage peuvent les expliquer. Ainsi quand le cadastre de 1833 « fixe » les toponymes, le Pra Bouchard était bien un vaste pâturage, en amont des terres cultivées de l’Aubrée et en aval du chemin de Pra bouchard. Au-dessus c’était de nouveau un terroir cultivé( zones de faibles pentes irriguées).A partir du milieu du XXème siècle, le paysage se ferme, la forêt envahit l’ancien Pra Bouchard, de moins en moins utilisé. Les générations depuis ce temps associent le terme de Pra Bouchard aux terrains restant en prés ou cultures en amont du chemin de Pra Bouchard, l’actuel camp de La Marine…non homologué par IGN.

*** INVENTAIRE DES CANAUX (Cadastre de 1833) :

CANAUX PORTEURS : Manouel et de la Pisse / Coste Moutette et la Garge / Canal du Clot et Béal Neuf / Canal de Beauregard / Canal de Laubérie / Canal de l’Adrech (non nommé) / Canal des Grands Près d’Ailefroide (non nommé).

AUTRES CANAUX (PEYRAS) : Canal de Bouffard / Canal supérieur des Grands Prés / Canal d’Ailefroide aux Grands Prés / Canal des Bruns / Canal du Bas Villard / Canal de Roumeyer / Canal de l’Adrech / Canal de St Thomas / Canal de l’Aubrée / Canal de Beauregard / Canal d’arrosage Canal du Clot / Canal de Truchet Les Guieux / Canal du Rialet / Rase de Fouanane Canal du Champ du Truel / Béal Neuf et Imbertes / Rase de la Grotte d’Hannibal (Coste Chaude) / Le Rial de l’Isclette / Canal de Coste Moutette / Canal de la Gargue Rase de la Muande / Canal des Moulinets / Canal de Pré Toscan / Canal de Clavelle Canal du Moulin (du Fournet) / Canal de la Pisse / Canal de Pré Imbert / Canal du Goutail / Canal du Mounard / Canal de la Toumone

**** Raymond Lestournelle, acteur majeur durant plus de trente-cinq ans de la connaissance des rapports entre les activités humaines (agricoles, artisanales, industrielles …) et le milieu naturel, avait réuni dans la SGMB (société géologique et minière du Briançonnais) tous les acteurs et témoins de ces activités pour documenter, faire connaitre, partager leurs expérience entre eux mais surtout avec des enseignants, des universitaires, des chercheurs …Il nous a quitté le 21 août 2024. Son héritage est considérable. Bientôt il sera consultable aux Archives départementales du 05 et au service du Patrimoine de Briançon. La démarche PCI/UNESCO de l’inscription de l’irrigation gravitaire traditionnelle au patrimoine mondial de l’humanité lui doit beaucoup.

LOUIS VOLLE

Décembre 2024